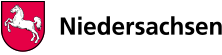

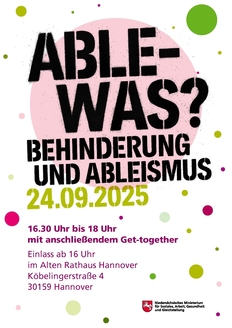

Able-was? Behinderung und Ableismus

Auf Einladung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung haben die stellvertretende Staatssekretärin, Dr. Gesa Schirrmacher, und die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Annetraud Grote, am 24. September 2025 im Alten Rathaus in Hannover mit den Autorinnen Mareice Kaiser und Ninia LaGrande über das Thema „Ableismus“ gesprochen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Schauspielerin Kübra Sekin. Die Veranstaltung wurde vor Ort in Deutsche Gebärdensprache, Schrift und Leichte Sprache übersetzt. Vor etwa 200 Gästen ging es dabei um die Frage, was Ableismus ist, wie er sich zeigt und welche Maßnahmen dagegen umgesetzt werden können.

Während Begriffe wie Rassismus oder Sexismus im alltäglichen Leben benannt und besprochen werden, ist der Begriff Ableismus vielen Menschen unbekannt. Dabei erfahren Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag oftmals Diskriminierungen, indem sie auf ihre Behinderungen und Fähigkeiten reduziert werden. Ableismus führt dazu, dass Menschen mit Behinderungen nicht als vollwertig handelnde und denkende Menschen, sondern als hilfsbedürftig und mangelhaft wahrgenommen werden. „Ableistisches Denken ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Wer Inklusion will, muss sich deshalb aktiv mit Ableismus auseinandersetzen. Das bedeutet, dass sich jeder und jede Einzelne von uns regelmäßig in seinem alltäglichen Handeln hinterfragen muss“, stellte Dr. Schirrmacher klar.

Ableismus ist abgeleitet aus „ability“, dem englischen Wort für Fähigkeit. Er bezeichnet die Abwertung und strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zum Beispiel durch Vorurteile, Barrieren und mangelnde Berücksichtigung ihrer Rechte. Die Diskriminierung hat einen großen Einfluss auf das Leben von Menschen mit Behinderungen: Sie haben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ein höheres Risiko von Armut betroffen zu sein und sind deutlich häufiger Gewalt ausgesetzt, das machte Mareice Kaiser in ihrem Fachvortrag deutlich. Sie bezeichnete Werkstätten behinderter Menschen als Sonderwelten und kritisierte die Bezahlung der Menschen dort.

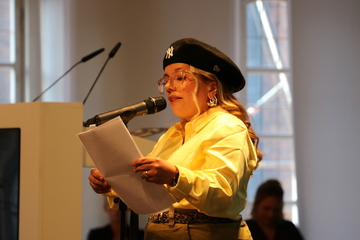

Ninia LaGrande kritisierte in einem Poetry-Slam-Beitrag „Mensch ist Mehr“ den Leistungsdruck in unserer Gesellschaft und Vorurteile gegenüber behinderten Menschen. Ihnen wird zum Beispiel zu wenig zugetraut und sie werden übersehen oder sie werden bewundert, weil sie etwas können, das man von ihnen nicht erwartet hat. Sie fordert ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe.

In der Diskussion wurde deutlich, dass Ableismus allgegenwärtig ist und ein Bewusstsein dafür oftmals noch fehlt. Das zeigt sich zum Beispiel in der Sprache, wenn „behindert“ als Schimpfwort benutzt wird. Doch auch andere Verhaltensweisen sind abwertend: Wenn Menschen mit Behinderungen als Opfer dargestellt werden, wenn ihnen ungefragt Hilfe aufgezwungen wird, wenn sie nicht direkt angesprochen werden, sondern ihre Begleitpersonen. Die Landesbeauftragte Annetraud Grote rief vor diesem Hintergrund dazu auf, die Perspektiven und Erfahrungen behinderter Menschen ernst zu nehmen: „Ableismus grenzt aus – wir brauchen eine Gesellschaft, die Vielfalt nicht bewertet, sondern wertschätzt. Eine inklusive Gesellschaft beginnt daher dort, wo Ableismus endet.“ Frau Grote appellierte daher in ihrem Grußwort daran, Menschen mit Behinderungen zuzuhören, wenn sie von ihren Diskriminierungserfahrungen berichten, und sich aktiv im eigenen Umfeld für Barrierefreiheit und Inklusion einzusetzen. Auch die Sensibilisierung für ableistische Sprache ist wichtig. Worte wie „blinder Fleck“, „doof“, „verrückt“ oder auch „Handicap“ werden im Alltag oft benutzt, sind aber abwertend und historisch belastet.

Der Bericht über die Veranstaltung steht in Leichter Sprache zur Verfügung.

Die Datei finden Sie in der rechten Spalte.