Hier finden Sie weitergehende Informationen zur geplanten Krankenhausreform in Niedersachsen.

Wie ist die Gesundheitsversorgung aufgebaut?

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland

Die Krankenhauslandschaft ist Teil der Gesundheitsversorgung in Deutschland, und das deutsche Gesundheitssystem ist relativ komplex aufgebaut. Hier ein kleiner Einblick zu den grundsätzlichen Regelungen:

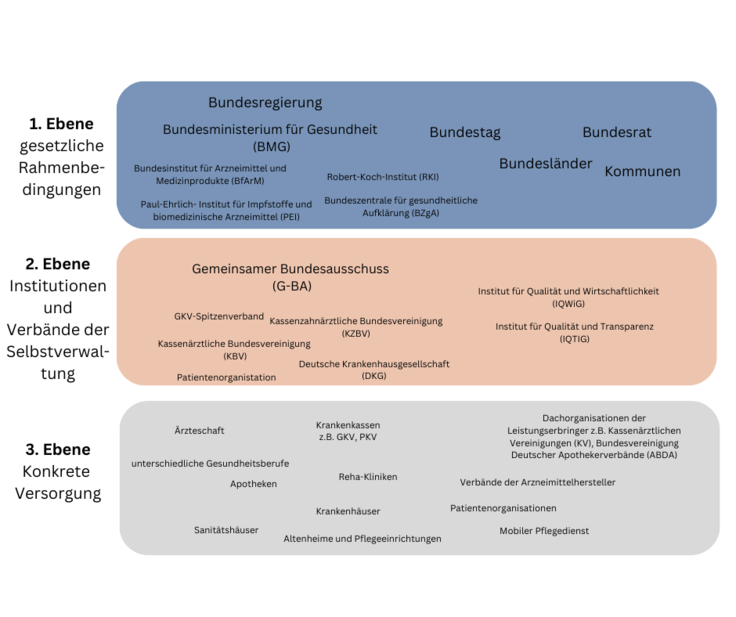

Der Staat gibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung vor, indem er Gesetze und Verordnungen erlässt. Wie die Versorgung dann aber genau organisiert und ausgestaltet wird und vor allem welche medizinischen Behandlungen, Vorsorgeuntersuchungen oder Arzneimittel von den Krankenkassen finanziert werden und welche nicht, wird innerhalb des Gesundheitswesens entschieden. Das nennt man auch das Selbstverwaltungsprinzip. Das bedeutet: Der Staat gibt nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor. Die konkrete Ausgestaltung und operative Steuerung regeln die beteiligten Akteure selbst – also die Krankenkassen und Leistungserbringer wie beispielsweise (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte, Pflegekräfte, Krankenhäuser, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.

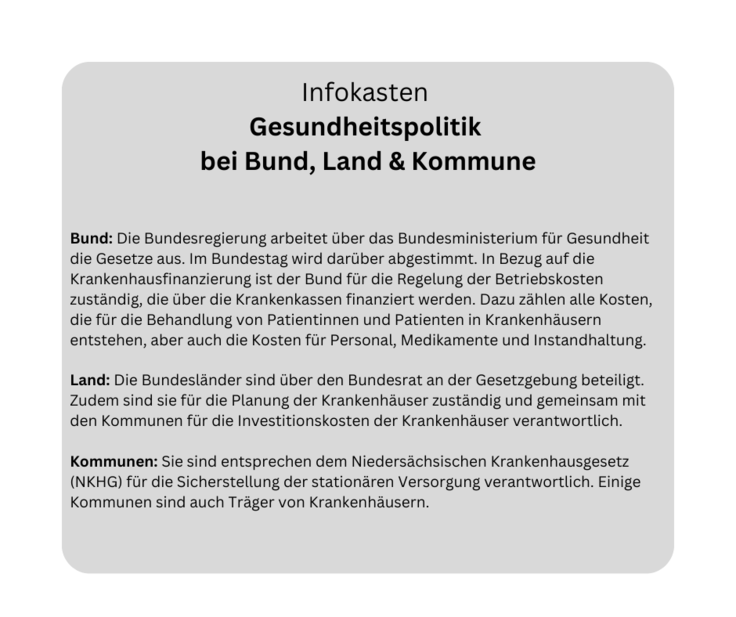

Hinzu kommt das föderale System, das heißt wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten beim Bund und bei den Ländern, die beide das Gesundheitssystem mitgestalten. Dabei müssen die immer neuen Rahmenbedingungen der Gesellschaft berücksichtigt und das Gesundheitssystem neu angepasst werden. Ein Teil dieser Modernisierung ist das neue Krankenhausgesetz in Niedersachsen (NKHG).Akteure und Strukturen des Gesundheitssystems

Betrachtet man die Strukturen und Akteure des Gesundheitssystem genauer, dann könnte man diese in drei Ebenen einteilen:

1. Staatliche Akteure setzen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene den regulatorischen Rahmen und überwachen die Umsetzung. Federführend ist hier das Bundesministerium für Gesundheit.

2. Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens können dann die Selbstverwaltungspartner im Gesundheitswesen ihre Entscheidungen treffen. Welche medizinischen Leistungen - also Therapien, Arzneien und Heilmittel - die Krankenkassen genau ihren Versicherten bezahlen, entscheidet das oberste Gremium der Selbstverwaltung, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). In ihm sind vier große Selbstverwaltungspartner zusammengeschlossen: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband).

3. Ausgeführt werden diese Leistungen von den Akteuren auf der dritten Ebene, in Praxen, Krankenhäusern und Rehakliniken. Politisch sind die einzelnen Akteure in Standesorganisationen sowie Berufs- und Unternehmensverbänden organisiert, wie beispielsweise die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), die Berufs- und Interessenverbände der Ärzteschaft oder die Verbände der ärztlichen Heilberufe.

Aufbau Krankenhauslandschaft:

Das deutsche Gesundheitssystem unterscheidet zwischen ambulanten und stationären Behandlungen. Ambulante Behandlungen finden vorwiegend in Praxen statt, aber auch Krankenhäuser können eine ambulante Versorgung anbieten. Unter stationärer Behandlung versteht man die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Bisher sind der ambulante Bereich für die Primärversorgung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, der stationäre Bereich für eine Akutversorgung im Krankenhaus und die Rehabilitation voneinander getrennt betrachtet worden. Für eine optimale und effiziente Versorgung ist die Kooperation zwischen den unterschiedlichen Akteuren aber enorm wichtig.

Betrachtet man zunächst die stationäre Versorgungslandschaft, also die Krankenhäuser und Kliniken, so haben diese verschiedene Träger. Neben den Einrichtungen in öffentlicher bzw. kommunaler Trägerschaft werden stationäre Einrichtungen auch von freigemeinnützigen Trägern wie beispielsweise Wohlfahrtsverbänden oder privaten Trägern betrieben. Einen Überblick über die Krankenhausträger gibt auch die Mitgliederstruktur der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Zudem kann man die Krankenhäuser nach ihrer Art unterscheiden:

Plankrankenhäuser, die im Krankenhausplan des jeweiligen Bundeslandes aufgenommen sind

Vertragskrankenhäuser, die einen Versorgungsauftrag haben, aber nicht im Krankenhausplan stehen

Universitätskliniken, die im Krankenhausplan enthalten sind und

Privatkliniken, in denen nur Privatpatienten und Privatpatientinnen behandelt werden

Ob ein Krankenhaus vom Land in den Krankenhausplan aufgenommen wurde, hat Auswirkungen auf die Finanzierung. Die Krankenhausfinanzierung erfolgt in Deutschland nach dem Prinzip der "dualen Finanzierung": Der Bund regelt die Betriebskosten der Kliniken, die über die Krankenkassen finanziert werden. Dazu zählen alle Kosten, die für die Behandlung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern entstehen, aber auch die Kosten für Personal, Medikamente und Instandhaltung. Die Investitionskosten werden hingegen durch die Bundesländer getragen. Wenn Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhausplanung der Bundesländer in den Landeskrankenhausplan aufgenommen werden, dann sind die Krankenkassen zur Erstattung der Behandlungskosten in diesen Krankenhäusern verpflichtet. Hinzu kommt die Finanzierung der Investitionskosten durch das jeweils zuständige Bundesland als Einzel- und Pauschalförderung.

Wie wird das Gesundheitssystem finanziert?

Duales Finanzierungssystem von Bund und Land

Die Krankenhausfinanzierung für Plankrankenhäuser und Universitätskliniken ist in Deutschland aufgeteilt und erfolgt im Wesentlichen aus zwei Quellen: Der Bund regelt die Betriebskosten der Kliniken, die über die Krankenkassen finanziert werden. Dazu zählen alle Kosten, die für die Behandlung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern entstehen, aber auch die Kosten für Personal, Medikamente und Instandhaltung.

Die Kosten für Investitionen, also für Neubauten oder Sanierungen tragen dagegen die Bundesländer. Als Land Niedersachsen sind wir zusammen mit den Kommunen dafür zuständig, Investitionsvorhaben finanziell zu fördern.

Das Land Niedersachsen stellt im Jahr 2024 mehr eine halbe Milliarde Euro für Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur bereit. Der Krankenhausplanungsausschuss hat im Juli 2024 grünes Licht für das Investitionsprogramm 2024 in Höhe von 536,5 Millionen Euro gegeben. Damit setzt das Land die im letzten Jahr angekündigte Krankenhaus-Investitionsoffensive konsequent um.

„Mit dieser Mega-Investition unterstützen wir die Krankenhausträger dabei, ihre Kliniken zu ertüchtigen und den Investitionsstau abzubauen. Niedersachsen setzt die im letzten Jahr angekündigte Krankenhaus-Investitionsoffensive damit konsequent um. Wir wollen uns für die Zukunft rüsten. Das gilt völlig unabhängig davon, wie es mit der Krankenhausreform im Bund weitergehen wird – wir leiten die Transformation der niedersächsischen Krankenhauslandschaft ein“, so Gesundheitsminister Philippi.

Im Juli 2023 wurde das Krankenhaus-Investitionsprogramm 2023 in Höhe von rund 233 Millionen Euro beschlossen. Für weitere mittel- und langfristige Vorhaben umfasst die Krankenhaus-Investitionsoffensive zusammen mit den Kommunen 3 Milliarden Euro seit 2024 für die nächsten 10 Jahre.

Abrechnung zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen

Krankenhäuser rechnen stationär erbrachte Leistungen bei gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und Patienten unmittelbar mit den Krankenkassen ab. Die Höhe der DRG-Fallpauschalen richtet sich hauptsächlich nach Krankheitsart (Diagnose), Operation und Schweregrad der Erkrankung. Für nur leicht erkrankte Patienten und Patientinnen erstatten die Krankenkassen somit weniger als für Patienten und Patientinnen einer schweren, aufwändig zu behandelnden Erkrankung. Werden Patienten und Patientinnen deutlich länger oder kürzer behandelt, gibt es Zu- oder Abschläge auf die Fallpauschalen.

Reform des DRG-Systems auf Bundesebene

Bisher werden die Jahresbudgets zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen verhandelt. Dabei wird festgehalten, welche Art und Menge der Leistungen (DRG) das Krankenhaus erbringen wird. Diese Werte werden mit dem Landesbasisfallwert (LBFW) multipliziert für das Jahresbudget des Krankenhauses. Hinzu kommen individuelle Entgelte für beispielsweise neue Untersuchungsmethoden. Je mehr Patientinnen und Patienten ein Krankenhaus behandelt, desto mehr Einnahmen erzielt es.

Das System bietet bislang starke Anreize, möglichst viele Menschen zu behandeln. Künftig sollen die Kliniken nach dem Vorschlag des Bundes auch feste Geldbeträge – so genannte Vorhaltepauschalen - erhalten, um genügend Ärztinnen und Ärzte bereitzuhalten oder die Notaufnahmen wirtschaftlich auskömmlich betreiben zu können.

Der Bund möchte das vollpauschalisierende DRG-System ablösen durch ein Misch-Modell aus fallzahlabhängigen und fallzahlunabhängigen Zahlungen:

- Vorhaltefinanzierung

- Fallzahlabhängige Vergütung für definierte Leistungskomplexe

Diese werden den Krankenhäusern planerisch von den Bundesländern zugewiesen und sollen mit Qualitätskriterien hinterlegt werden.

Hier finden Sie Informationen des Bundesgesundheits- ministeriums zur Krankenhausreform.